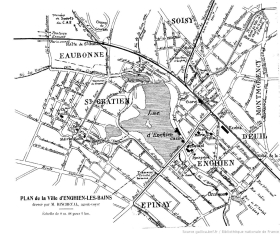

Les lavoirs et abreuvoirs se situaient à l’est du village; l’endroit, marquait la limite sur Ermont d’une zone de marais qui s’étendait également sur les communes de Sannois, Eaubonne, Saint-Gratien et Epinay. Cette vaste zone marécageuse de 87 hectares au 18e siècle, a été peu à peu asséchée et remodelée notamment pour l’exploitation du cresson*1 au cours du 19e siècle (les rues des Cressonnières à Ermont et à Saint Gratien en marquent le souvenir). Le lac d’Enghien, tel que nous le connaissons, est le vestige de cette géographie passée.

Cet Etang neuf sous Montmorency (dénomination employée lors de sa création*2) était notamment alimenté par plusieurs cours d’eau de la Vallée de Montmorency. Le principal était le ru de Montlignon (aussi dénommé ru de la Chasse ou ru d’Enghien, ou encore du nom d’un de ses affluents, le ru Corbon) descendant de la forêt de Montmorency où il prenait sa source sur le territoire de Bouffémont puis traversant du nord au sud le territoire d’Eaubonne.

Ce ru était rejoint par d’autres ruisseaux le long de son parcours, notamment par ceux passant alors sur Ermont qui nous intéressent plus particulièrement.

Cependant, si l’on regarde les cours d’eau recensés sur le secteur grâce au site du SIGES Seine-Normandiev*3, on ne retrouve que trois cours d’eau sur la vallée : le ruisseau d'Andilly, le ru de Montlignon et un troisième, plus court, prenant sa source à Ermont (en limite de Sannois et Eaubonne et rejoignant le second cité au niveau de la station d’épuration de Saint Gratien).

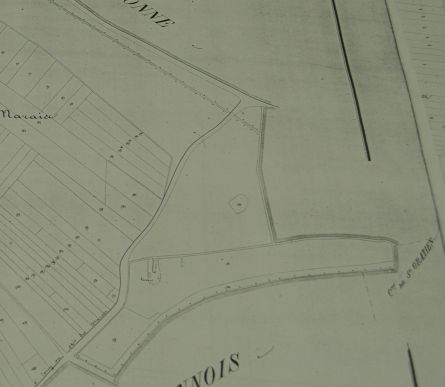

Ce troisième cours d’eau, que l’on peut trouver nommé « ru d’Ermont »*4 est sans doute celui alors appelé (au moins en partie) ru du Grand Gril (dont la rue située en surface porte le nom)en limite de Sannois. Le cadastre napoléonien nous confirme d’ailleurs son importance pour les habitants : c’est là que se situait le premier « lavoir » d’Ermont (celui-ci n’était pas une structure mais un simple lieu au bord du ruisseau et très éloigné du centre du village, ce qui motiva sûrement la construction du second). Le lieu était également fréquenté par les habitants de Sannois*5. Il rejoignait d’autres cours d’eau qui se déversaient ensemble dans la partie nord du lac d’Enghien (le détail nous apparaît sur un plan de 1766*6).

Les rus à la limite d'Ermont, cadastre Napoléonien © SDAVO Les rus à la limite d'Ermont, cadastre Napoléonien © SDAVO |

Mais qu’en-est-il alors de l’alimentation en eau du lavoir d’Ermont ? Le débit du cours d’eau doit être plus limité, ce qui pourrait expliquer qu’il n’apparaisse pas sur le réseau des données hydrologiques du SIGES. Mais faute de données actuelles ou d’observations visuelles (contrairement au ru de Montlignon encore visible en plusieurs points sur Eaubonne*7) il nous faut étudier les anciens plans et cartes dressés au cours des 18e et 19e siècles.

Tout d’abord, toutes ces cartes concordent sur un point : le lavoir se trouve sur le tracé d’un cours d’eau, non loin (peut-être au même niveau ?) de sa source qui servait également de fontaine aux habitants du bourg. Ce ru de la Fontaine alimentait au 18e siècle l’étang d’Ermont, pièce d’eau artificielle, que nous retrouvons sur les plans dit de Trudaine*8 et des Chasses du Roi*9

En partant du principe du respect des échelles de ces cartes, l’étang d’Ermont était d’une bonne taille et devait se trouver approximativement à l’angle des actuelles rues de la Fresnaie et Alfred de Musset. Il disparaît à la fin du 18e siècle (le plan d’intendance de 1786 ne le mentionne pas). Le ru de la fontaine continuant vers le sud (en se trouvant nommé ru de Bras*10) rejoignait alors celui du Grand Gril.

Diocèse de Paris ©Gallica Diocèse de Paris ©Gallica |

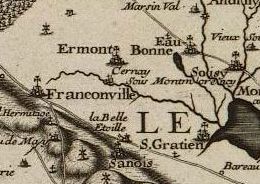

Concernant le ruisseau qui pourrait être une deuxième alimentation du lavoir d’Ermont (bien que les auteurs émettent des doutes sur l’articulation entre ces cours d’eau*11) il s’agit du ru des Espérances. Il semble n’avoir jamais été complètement à ciel ouvert, ce qui expliquerait le faible nombre de cartes le situant : au 18e siècle seul le plan du diocèse de Paris datant de 1706 semble le représenter, mais l’échelle employée et l’approximation du tracé ne permettent pas d’en être sûr. Venant de Franconville il traverse la ville d’ouest en est, puis Ermont pour poursuivre sa voie jusqu’au lac d’Enghien.

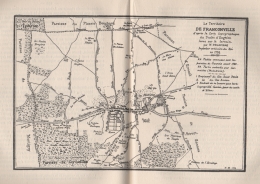

Il prend donc sa source à Franconville, mais le lieu exact est controversé : on le situe au sud-est du bois des Eboulures*12 (bois préservé jusqu’à nos jours car en zone de protection naturelle) mais également au niveau d’un ancien lavoir dans le quartier Saint Marc (actuelle rue Fossati)*13. Cette seconde origine semble la plus probable car un plan topographique datant de 1732*14 nous montre le cours d’eau, alors appelé ru de la Pierre du Gué traversant Franconville et rejoignant Ermont le long du Chemin des Espérances (qui conserve ce nom encore aujourd’hui).

Son entrée par Ermont se fait donc au lieu dit les Espérances (sans doute à l’origine du nom) où le ru va suivre le chemin des Espérances (devenu rue Jean Richepin) jusqu’à la route de Franconville, son parcours devenant sans doute souterrain (les cartes d’état-major du début du 19e siècle confirment ce début de parcours).

On retrouve sa trace sur le plan topographique de 1906, qui semble le plus complet sur la représentation du ru des Espérances*15 où il semble rejoindre le ru de la Fontaine au niveau du lavoir. Cette jonction laisse deux hypothèses : soit le ru de la Fontaine, très cours, rejoignait le ru des Espérances ou alors à l’inverse celui-ci était un affluent du ru de la Fontaine, rejoignant à son tour le ru du Grand Gril vers le lac.

Finalement, beaucoup des dénominations employées pour tous ces cours d’eau ont laissé place, au fil du temps, à celle plus générale, du Ru des Espérances : on le trouve ainsi sur le plan d’Enghien de 1911*16 et de manière officielle dans un décret de 1962*17 précisant notamment une liste d’affluents au ru d’Enghien, parmi lesquels apparait le ru des Espérances.

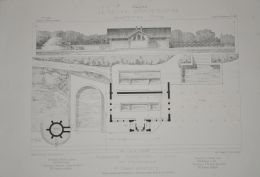

Sur le lavoir et l’abreuvoir proprement dit, ils furent construits vers le milieu du 19e siècle (le recueil, éditant les plans de conception réalisés par l’architecte Ponsin, date de 1877). Ces derniers nous confirment, la situation du lavoir sur le ru de la Fontaine et répondent à une question que posent les cartes postales : l’une d’elles montre au premier plan une réserve d’eau protégée par des barrières en bois, il ne s’agit ni plus ni moins que de la fontaine d’Ermont ! Elle n’apparaît que sur une seule carte et sera donc recouverte par la suite.

On peut également y observer la disposition de l’édifice avec deux zones pour laver le linge : l’une externe que l’on peut voir sur les cartes postales et une deuxième à l’intérieur, à l’abri des intempéries.

Depuis, les différents cours d’eau ont tous été canalisés et il n’est plus possible de les observer. Si l’abreuvoir semble avoir été détruit à la veille de la première guerre mondiale, le lavoir subsistera jusqu’au début des années 1960*18 pour finalement laisser place à la crèche municipale. Cependant, sa fonction première avait sans doute cessé depuis bien des années…

Notes

*1 Jacques Delaplace, dans son ouvrage Ermont ne s’est pas fait en un jour, (1977) évoque les cressonnières derrière le lavoir (p. 40) mais l’histoire globale de cette exploitation est décrite dans le récit Desséchement et mise en culture des anciens marais d'Ermont, Saint-Gratien, Epinay-sur-Seine par Fossiez (1845) disponible sur la base Gallica

*2 Voir l’histoire de ce lac sur Wikipédia et sur le site de Valmorency

*3Systèmes d’information sur les eaux souterraines, http://sigessn.brgm.fr/

*4Ancienne version du site de l’IAURIF : http://web.archive.org/web/20061118135555/http://www.iaurif.org/fr/sig/bv/fichesbv/fic18.html

*5Sur l’histoire de l’eau à Sannois, voir le site de Jacques Delaplace reprenant le texte de ses conférences : http://sdhaa.free.fr/

*6Plan reproduit dans l’ouvrage Au village d’Eaubonne (1590-1815), Renée Thomas, 1988, p.160

*7 Au niveau du 30 rue Marcellin Berthelot, du 30 rue Lafayette, du lavoir rue Gabriel Péri et de quelques propriétés privées notamment entre la rue d’Enghien et le boulevard de la République

*8 Atlas des routes de France, dit atlas Trudaine, établit entre 1745 et 1780, consultation sur la base de données ARCHIM

*9 Carte topographique des environs de Versailles dite carte «des Chasses du Roi», établie entre 1764 et 1773

*10 Le plan parcellaire du territoire d’Ermont (Archives N/III/Seine-et-Oise/305/8) donne comme lieu-dit, Les Marais ou Ru de Bras et le cadastre napoléonien (SDAVO) le nomme ruisseau d’Ermont puis Ru de Bras

*11 Jacques Delaplace, dans son ouvrage Ermont ne s’est pas fait en un jour, (1977) parle du "ru des Espérances ou du ru de la Fontaine passant, alors à ciel ouvert" laisse entrevoir un seul et même cours d'eau. Et dans l’ouvrage Ermont au fil du temps (1994) les auteurs (p. 63) avouent un manque de certitudes concernant les ressources en eau du lavoir

*12 Information apportée par H. Bertin dans son ouvrage En passant par… Franconville-La-Garenne (1986), p. 35

*13 Indication fournie par Jean-Pierre Debard dans son ouvrage Franconville (Mémoire en Images), Ed Alain Sutton, 2007, p. 36. C’est également l’avis de Jacques Delaplace (Les moulins à eau et à vent dans la vallée de Montmorency et près d'Argenteuil, 1990)

*14 Reproduit dans l’ouvrage d’Henri Mataigne, Histoire de Franconville-la-Garenne depuis le IXe siècle, 1927

*15 Carte dressée entre 1878 et 1901 par le service des armées, elle est disponible sur le site Géoportail de l’IGN

*16 Issu du Guide-Annuaire d’Enghien-les-Bains, 1911 disponible sur Gallica

*17 Décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

*18 Les photos aériennes de cette époque (sur le site Géoportail) le montre encore le 30/08/1963 alors que le 01/09/1965, la crèche l’a remplacé

(Cet article n’engage que son auteur et peut être amené à évoluer. Version : 18/01/2015)

Le lavoir d’Ermont

Le lavoir d’Ermont